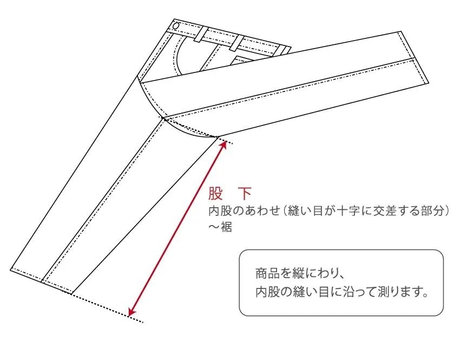

・衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。

・商品によってはどうしても若干の誤差が発生してしまいます。1~2cmの誤差は予めご了承ください。

・商品やアイテムの形状によっては、SIZE GUIDEに記載のない箇所の採寸を行う場合がございます。予めご了承ください。ご不明な点はカスタマーサポートまでお問い合わせください。

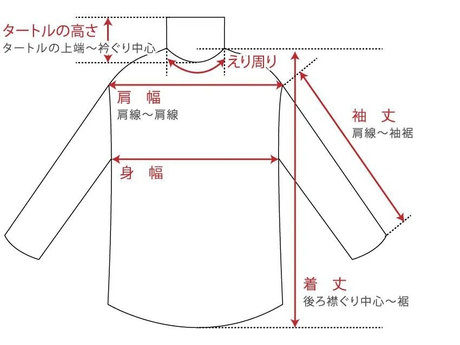

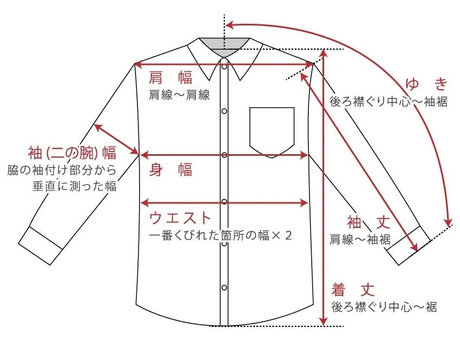

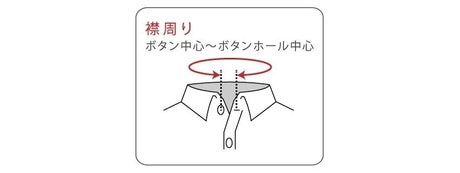

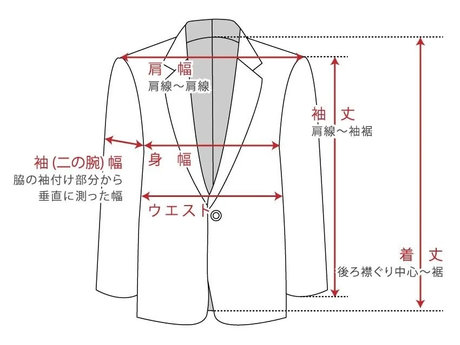

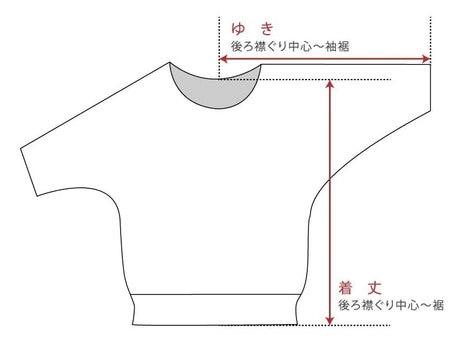

・襟のあるアイテムの場合、襟は含みません。

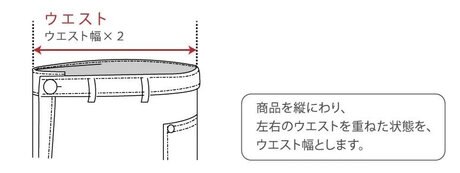

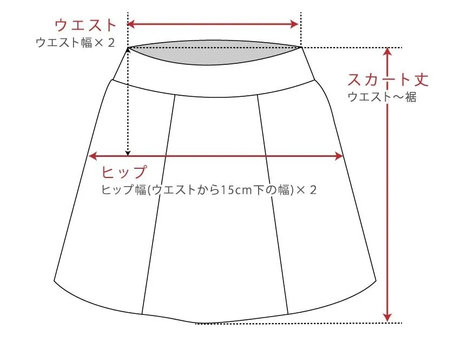

・タックやプリーツは伸ばさない状態で測ります。

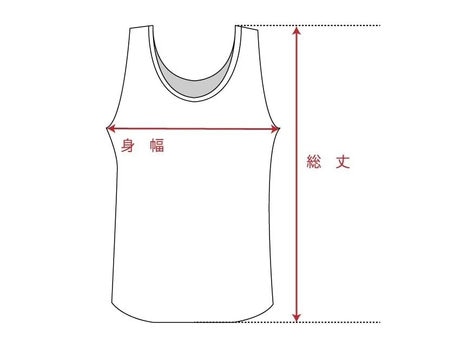

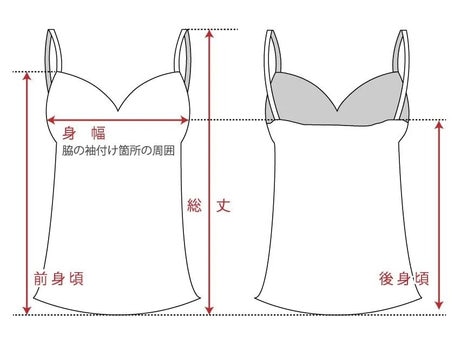

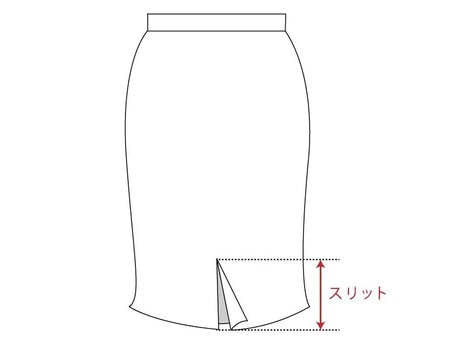

・アシンメトリーなデザインや裾の長さの異なるものは、最長の長さを「総丈」とします。

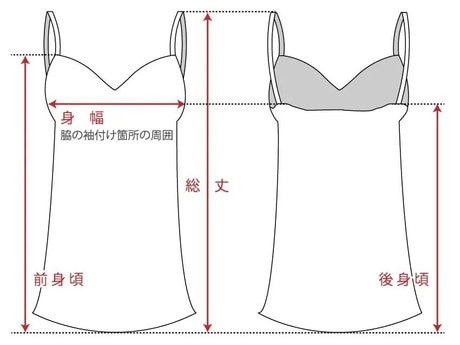

・前身頃と後ろ身頃で総丈の長さが異なるものはそれぞれ測ります。

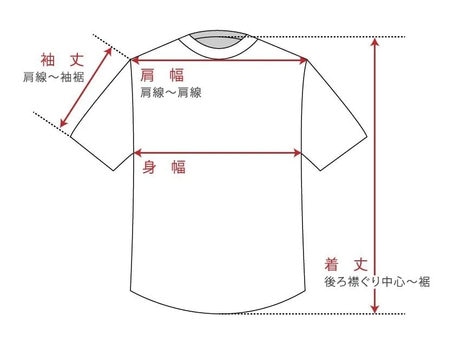

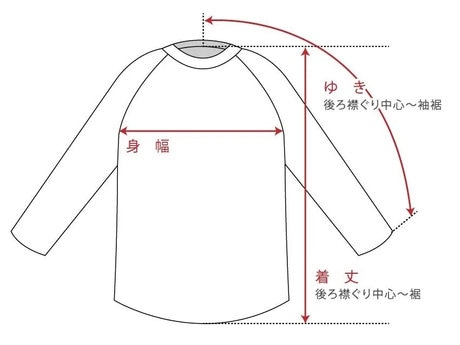

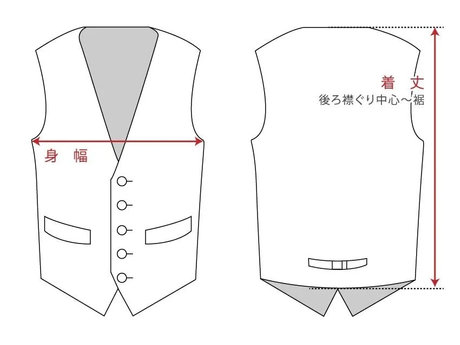

・表記にある身幅とは「脇下2cm下の幅」で測ります。身幅も同様、1~2cmの誤差は予めご了承ください。)

・予約商品は、規格段階での設計サイズ(仕上がり予定寸法)を掲載いたしているため、実際の商品とはサイズ表記に若干の誤差が生じる場合がございます。

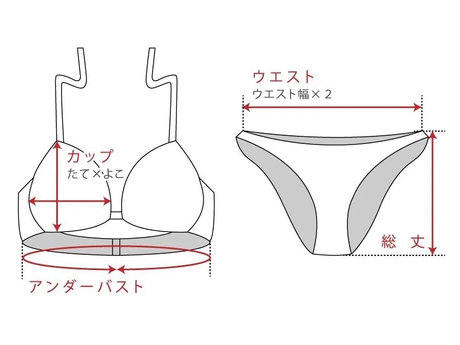

・ゴム仕様は最小値~最大値を記載。最大値の記載がないものは、伸縮性がないか少ないものとなります。(予約商品を除く)

・レディースのブラジャー、ショーツは実測サイズ欄に基本身体寸法(対応ヌード寸)を表示する場合があります